こんにちは、もりのひつじかいです。

フィクションを創作している人なら

多かれ少なかれ、物語の書き方に

何かコツみたいなものがあれば

こっそり勉強してみたいな

と考えているのではないでしょうか。

そういうひつじかいも

常にそう思っています。

そんなある日

デイビッド・リンチ監督の

映画作品『インランド・エンパイア』を

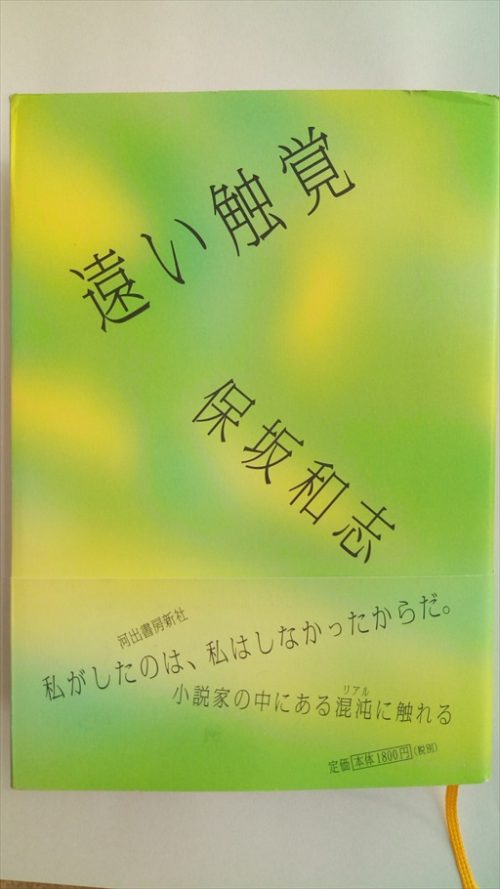

中心に論じた評論集『遠い触覚』

(保坂和志著/河出書房新社/2015)

という本を読んでいたら

フィクション(物語)創作時の

作者の立ち位置について

思わずはっとするようなことが

書かれていました。

ちなみに

デイビッド・リンチという人は

初期のころには『エレファント・マン』

なんていう映画を撮っていましたが

日本でも一時話題となったテレビドラマ

『ツイン・ピークス』を作った辺りから

作風が難解になったと言われている

監督です。

その極めつけが

『インランド・エンパイア』ですね。

つまり『遠い触覚』という本は

この超難解と評される映画の論考を

まとめたものであるわけですが

著者が文中で多様する言葉が

とても気になったので

ふと立ち止まってみたというわけです。

それが

〈遠触〉(えんしょく)という言葉です。

「遠い触覚」を短縮した著者の造語で

ものを創作する作家(創作者)が有する

ある種の感覚を表現しています。

これは、絵本ばかりではなく

フィクションと積極的に向き合おうと

している

作家全般に関わる言葉

なのかもしれません。

ではその〈遠触〉とは何か?

さて

その重要なキーワード〈遠触〉とは

いったいどんな概念なのでしょうか?

『遠い触覚』の中から

該当する部分を抜き出してみましょう。

作家には遠いずっと先にあるイメージがあり、それをいまここで仮に〈遠触〉と呼ぶとしよう、その〈遠触〉に向かって自作を開こうとする。

すべての作家には本来〈遠触〉があり、〈遠触〉がなければ作品など作り出せるわけがないのだが、多くの人はすぐに〈遠触〉を忘れ、自分の作るものを作品として完成度の高いものにして、当座の評価を得ることで満足するようになってしまう。

〈遠触〉とはその人固有の世界の予感のようなものであり、ユングの集合的無意識のように共通したものではない。

フロイトの無意識によって分析しうるものでもない。『遠い触覚』107ページから抜粋。

要約すれば、〈遠触〉とは

遠いずっと先にあるイメージのことで

作家がものを創作(創造)する際の

パーソナルな世界の「予感」のようなもの

ということになるでしょうか。

そう言われてもなんだか抽象的過ぎて

すぐにはピンとこないかもしれませんね。

具体的な説明は前後のパラグラフに

書かれているのですが

それを整理するとこうなります。

世間の人々は

「作者は何を考えてこれを書いたのか?」

「意図は何か?」というような

目先のことを直ぐに問題視したがるが

作家は意図なんていう小さなものに

生涯をかけたりしてはいない。

意図ととは〈遠触〉を表現するための

〈中継点〉に過ぎないのだ。

というのです。

いかがでしょうか?

少しは理解が深まりましたか?

〈遠触〉とは〈触媒〉のようなもの?

ひつじかい流の解釈をもう少し加えると-

〈遠触〉を無理やりに表現したものは

もはや

〈遠触〉で予感されていたものではなく

別のものに変質してしまった「何か」

ということになるでしょうか。

〈遠触〉は〈遠触〉としか

呼べないものだから

イメージすることしかできませんし

予感というような漠然とした表現でしか

言い表せないものだと思います。

〈遠触〉を〈遠触〉のまま遠くに置き

世界を予感しながら創作を続け

フィクションの内側に

自らも完全に浸かりこむそのとき

「フィクションとして自立している

※約束事ではないフィクションが

フィクションとして立ち上がる瞬間」

というのがやって来るのだと

保坂氏は言います。

※約束事のフィクションとしては

聖母マリアの

「処女懐胎」を例として挙げています。

つまり〈遠触〉とは

約束事ではない新たなフィクション

「窯変」(へんよう)をもたらすための

〈触媒〉のようなものかもしれません。

たとえば、物語の書き方のこつを

得たいというのであれば

〈遠触〉を理解し実践することで

小手先のテクニックを遥かに超えた

創作(創造)の根幹に迫ることが

可能になるはずです。

それにはまず

「作家は全てを理解している」

という幻想を

きっぱり捨て去ることではないでしょうか。

ひつじかいにとっての〈遠触〉とは?

それはなかなか難しい設問ですね。

ひとつはっきりしていることは

『もりのしょうぼうだん』を書き終え

それが間もなく絵本として刊行される

という状況下にあっても

決して満足はしていないということです。

まだまだ書きたいことがいくつもあり

実際に何編か書き溜めてもいます。

けれどもいつも

思ったようには表現ができません。

それは、ひょっとしたら

先に思ってしまうから

イメージしてしまうから

うまく書けないのかもしれません。

つまり

フィクションが立ち上がらない!

ということです。

なぜなら

先に思うこと、イメージすることは

〈遠触〉を言葉に置き換えようとする

強引な動きに変換されてしまうからです。

たぶんひつじかいには

フィクションの本質が

完全には理解できていないのでしょう。

「物語の書き方のこつって何?」

と無邪気に問いかける次元から

まだそんなには遠くまで来てはいない

ということなのかもしれません。

書きながら思考し

書きながらフィクションと同化し得た

そのとき

「フィクションとして自立している

約束事でないフィクションが

フィクションとして立ち上がる瞬間」に

立ち会うことができるのかもしれません。

さて

ではこのセンスティブな〈遠触〉を

自在に使いこなせるようになるには

どうすればいいのでしょうか?

正直に言って

ひつじかいにも妙案はありません。

それでも当面の対応策として

今後は次の3つの点に留意してみたいと

考えています。

その3つとは-

①フィクションの視点を遠くに定める

②「お約束事」には近寄らない

③頭(左脳)でストーリーをまとめない

このほかにも

心がけなければならないことは

沢山あるのだと思いますが

とりあえずこの3つを

直ちに実践してみようと思います。

ところで、そういうあなたは

フィクションが立ち上がる瞬間に

立ち会われたことがありますか?

もし「ない」というご返事でしたら

この〈遠触〉エクササイズ

試してみてくださいね。